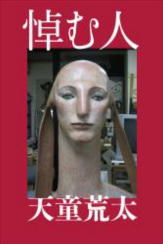

天童荒太「悼む人」

読了日:2009/11/27

個人的評価:★★★★☆

「オール讀物」連載 450ページ(文藝春秋・2008/11/30)

| <あらすじ> 週刊誌記者・蒔野が北海道で出会った坂築静人は、新聞の死亡記事を見て、亡くなった人を亡くなった場所で「悼む」ために、全国を放浪している男だった。人を信じることが出来ない蒔野は、静人の化けの皮を剥ごうと、彼の身辺を調べ始める。やがて静人は、夫殺しの罪を償い出所したばかりの奈義倖世と出会い、2人は行動を共にする。その頃、静人の母・巡子は末期癌を患い、静人の妹・美汐は別れた恋人の子供を身籠っていた――。静人を中心に、善と悪、愛と憎しみ、生と死が渦巻く人間たちのドラマが繰り広げられる。著者畢生の傑作長篇がいよいよ登場。 |

第140回直木賞受賞作品。受賞する前から目をつけて図書館に予約をかけていたのに、たまたま読む時間がなくて読まずに返却。その後、直木賞をとり、読んでおけばよかった…、と後悔しても後の祭り。予約人数を見たら500人待ち、結局、最初に予約をかけてから、もうかれこれ1年近く経ってようやく手元に来た。 天童氏8年ぶりの長編小説。同氏の作品は相変わらず人の内面に鋭く切り込んでくるような内容で非常に重い。死というものを真正面から受け止めようとする作者のエネルギーを感じる。しかし、私は幸いにもごく身近な死にほとんど接したことがないので、本作品の「悼む」という行為の本当の意味を理解できないまま読了してしまったのではなかろうか。 主人公・坂築静人が友人や親族やペットの死を目の当たりにしてきて、ついには全てを擲って全国の亡くなった人を「悼む」ための流浪の旅に出る。分け隔てなく死者を悼む姿には賛否両論あり。静人に興味持った嫌われ者の雑誌記者、末期癌に侵され余命いくばくもない静人の母、夫殺しの過去があり静人と行動を共にすることになった女性の3人の視点から語られて物語が展開していく。 本作品を読んでいる人たちは、この「悼む」という行為について理解できたのだろうか。「悼む」という行為は言葉としては知っていてもあまりなじみがない。静人によれば「悼む≠冥福を祈る」だそうだ。”故人は誰に愛されていたのか”、”誰を愛していたのか”、”どんな感謝をされていたのか”などを故人の身近な人々から聞き出して、他の人とは代えられない唯一の存在として覚えておくために、故人の生きた証を自分の胸に刻み込む個人的な行為だということだ。 人は亡くなってしまうと身近にいる人の心の中でのみ生き続けるが、それも時とともに少しずつ忘れ去られていくものなのではないか。それに罪悪感を覚えないではないが、それはそれでやむをえないことだと私などは思う。思い出したくない思い出は少しずつ日々の生活の中で溶けてなくなっていき、大切な思い出だけが濃縮されて心の奥底に残っていくのだ。そうしないと人は自分の人生を生きていけないからだ。そう考えるのは生きている者の傲慢さかもしれないが…。 おそらく「悼む」という行為は、この世の人々の視点ではなく、死者もしくは死を目前にした人の視点で個別に評価されうべきものなのだろう。だからこそ、生きている静人は自分自身の行動に何の意味があるのか見出せず苦しんだ時期があるのだろう。個人的な行為である「悼む」ということに普遍的な理由を見出す必要はなく、「悼む人」の生きざまを見ながら、「生」と「死」について、「悼む」ことの意味について、読者が自身の価値観に照らして考えてみる機会を与えてくれているのだろうと思う。 ★×5にしたいところだが、私の浅薄な感性・経験では残念ながら一読では本質にたどり着けなかった気がする。所詮は大した哲学もない私には上辺だけをすくっていくような読み方しかできなかったのだ。また別の機会に読み直してみた方がよいかもしれない。 |