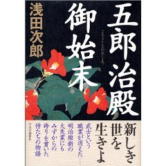

新しき世を生きよ

武士という職業が消えた――

明治維新の大失業にもみずからの誇りを貫いた侍たちの物語

五郎治は始末屋であった。藩の始末をし、家の始末をし、最も苦慮したわしの始末もどうにか果たし、ついにはこのうえ望むべくもない形で、おのれの身の始末もした。

男の始末とは、そういうものでなければならぬ。けっして逃げず、後戻りもせず、能う限りの最善の方法で、すべての始末をつけなければならぬ。(「五郎治殿御始末」本文より)

武士という職業が消えた――

明治維新の大失業にもみずからの誇りを貫いた侍たちの物語

五郎治は始末屋であった。藩の始末をし、家の始末をし、最も苦慮したわしの始末もどうにか果たし、ついにはこのうえ望むべくもない形で、おのれの身の始末もした。

男の始末とは、そういうものでなければならぬ。けっして逃げず、後戻りもせず、能う限りの最善の方法で、すべての始末をつけなければならぬ。(「五郎治殿御始末」本文より)